पाठ्यक्रम: GS2/ सुभेद्य वर्ग, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (C-LAB) ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ष 2024–25 के दौरान बाल श्रमिकों के बचाव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की प्रमुख जानकारी

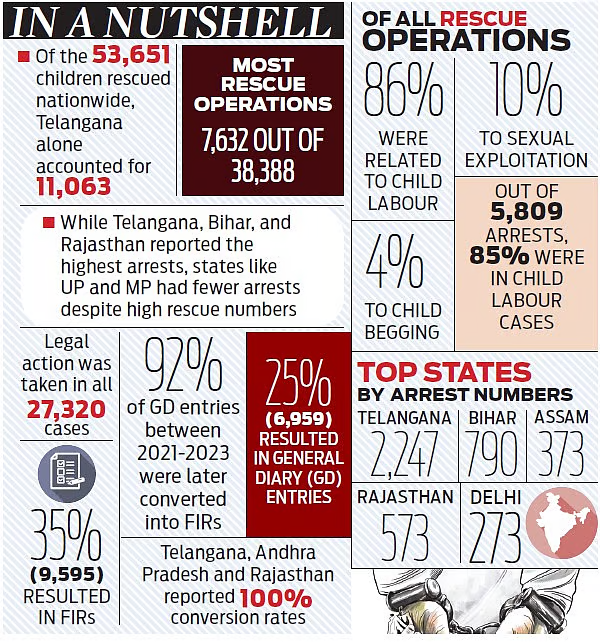

- अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

- तेलंगाना 11,063 बचावों के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद बिहार (3,974), राजस्थान (3,847), उत्तर प्रदेश (3,804), और दिल्ली (2,588) का स्थान रहा।

- चिंताजनक प्रवृत्तियाँ : रिपोर्ट में बताया गया कि 10 से 14 वर्ष के बीच के लगभग 90% बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत पाया गया जिन्हें सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है — जैसे कि स्पा, मसाज पार्लर और ऑर्केस्ट्रा।

- कानूनी कार्रवाई और प्रवर्तन: कुल 38,388 एफआईआर दर्ज की गईं और 5,809 गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें से 85% गिरफ्तारियाँ सीधे बाल श्रम से संबंधित थीं।

- तेलंगाना, बिहार और राजस्थान प्रवर्तन में अग्रणी रहे।

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बचाव की संख्या अधिक थी, लेकिन गिरफ्तारी की दर कम रही।

- नीतिगत अनुशंसाएँ: रिपोर्ट में “बाल श्रम समाप्ति हेतु राष्ट्रीय मिशन” शुरू करने, जिला-स्तरीय “बाल श्रम टास्क फोर्स” के गठन और गैर-सरकारी संगठनों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की गई है ताकि अभियोजन और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

| बालक की परिभाषा – संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNHRC) के अनुसार: 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति “बालक” माना जाता है। भारत 1992 से इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार: कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है, “बालक” कहलाता है। – ILO के अनुसार बाल श्रम ऐसा कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता एवं गरिमा से वंचित करता है, और उनके शारीरिक और/या मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 15(3) (संरक्षणात्मक भेदभाव): राज्य को बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। – अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार): 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। – अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाता है। अनुच्छेद 39(e) और 39(f): – बच्चों को उनकी आयु या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में आर्थिक मजबूरी से जाने से रोका जाए। – बचपन और युवावस्था का शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक उपेक्षा से संरक्षण किया जाए। – अनुच्छेद 45: छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। कानूनी संरक्षण – न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1986 में संशोधित): “बालक” वह है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। बाल श्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: – सभी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने और किशोरों (18 वर्ष से कम) को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। – इस कानून के उल्लंघन पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है। क्या आप जानते हैं? – गुरुपदस्वामी समिति (1979) ने पाया कि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। – समिति ने बच्चों के लिए बहु-आयामी नीति अपनाने की सिफारिश की थी। – इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1986 में बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम लागू हुआ। |

भारत में बाल श्रम के कारण

- गरीबी और आर्थिक मजबूरी: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण बनी हुई है।

- बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षरत परिवार प्रायः घरेलू आय के पूरक के लिए बच्चों पर निर्भर रहते हैं, खासकर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव: कई बच्चे खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी या वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।

- स्कूल से बाहर निकलने के बाद, उनके कार्यबल में शामिल होने की संभावना अधिक होती है।

- अशिक्षा और जागरूकता की कमी: सीमित शिक्षा वाले माता-पिता स्कूली शिक्षा के दीर्घकालिक मूल्य या बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।

- यह शोषण के चक्र को बनाए रखता है।

- सस्ती मजदूरी की मांग: बीड़ी निर्माण, कालीन बुनाई, पटाखा उद्योग जैसे क्षेत्रों में बच्चों को कम वेतन और कुशलता के कारण वरीयता दी जाती है।

- सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएँ: कुछ समुदायों में बाल श्रम को सामान्य माना जाता है या इसे एक संस्कार के रूप में भी देखा जाता है।

- विशेषकर लड़कियों को छोटी उम्र में ही घरेलू कार्य या देखभाल करने वाली भूमिकाओं में लगाया जा सकता है।

- प्रवासन और तस्करी:हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों की प्रायः तस्करी की जाती है या वे अपने परिवारों के साथ शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, जहां उन्हें कानूनी सुरक्षा के बिना शोषणकारी रोजगारों में लगा दिया जाता है।

राज्य स्तरीय मॉडल कार्य योजनाएँ

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को प्रवर्तन, बचाव और पुनर्वास के लिए मॉडल योजनाएँ प्रदान की हैं।

- सहयोगी बाल श्रम विरोधी प्रयास (SAFAL): प्रवर्तन और सामुदायिक निगरानी को मजबूत करने के लिए शुरू की गई योजना।

- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987):

- खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।

- कल्याणकारी योजनाओं का समेकन कर श्रमिक बच्चों के परिवारों को सहायता।

- उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित हस्तक्षेप।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):

- उच्च बाल श्रम वाले जिलों में लागू।

- विशेष प्रशिक्षण केंद्र, ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा और औपचारिक विद्यालयों में मुख्यधारा में लाने का प्रयास।

- अब समग्र शिक्षा अभियान में एकीकृत।

सफलता की कहानी

- तेलंगाना के वेलपुर मंडल को समुदाय की भागीदारी, विद्यालयों में बच्चों की निरंतरता और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन का मॉडल माना गया — यह दर्शाता है कि सतत स्थानीय प्रयासों से क्या कुछ संभव हो सकता है।

Previous article

संक्षिप्त समाचार 23-06-2025

Next article

भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा