पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए बजटीय आवंटन को ₹1,920 करोड़ बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

योजना के बारे में

- कुल आवंटन में से ₹1,000 करोड़ का प्रावधान एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक योजना के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए किया गया है।

- साथ ही, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के अंतर्गत 100 NABL-प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी।

- ये पहलें केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप हैं।

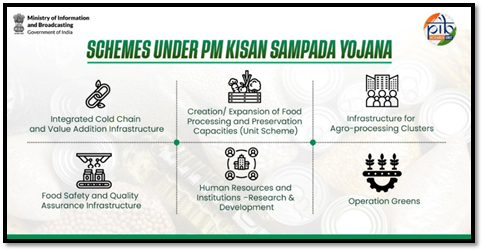

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

- SAMPADA – कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना है जिसे 2017 में मंजूरी दी गई थी।

- मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)

- मुख्य उद्देश्य

- खेत से खुदरा दुकान तक आधुनिक अवसंरचना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एक समग्र पैकेज।

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना।

- किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायता उत्पन्न करना और उनकी आय को दोगुना करने का समर्थन करना।

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना।

- कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना।

- खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना।

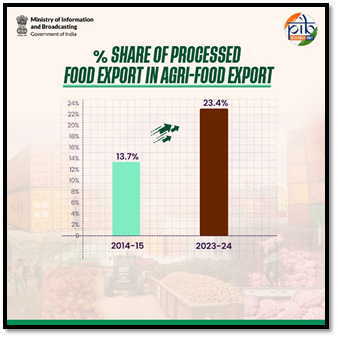

- प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

क्या है खाद्य प्रसंस्करण?

- खाद्य प्रसंस्करण को उन विधियों एवं तकनीकों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें उपकरण, ऊर्जा और औजारों की सहायता से कृषि उत्पादों जैसे अनाज, मांस, सब्जियाँ, फल तथा दूध को खाद्य सामग्री या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

- इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:

- तैयारी

- पकाना

- संरक्षण

- पैकेजिंग

- पोषण संवर्धन (फोर्टिफिकेशन)

- प्रक्रियाएँ वैज्ञानिक रूप से विकसित की जाती हैं ताकि खाद्य सुरक्षित रहे और उसमें कोई हानिकारक रसायन या सूक्ष्मजीव न हों जो खाद्य जनित बीमारियाँ उत्पन्न कर सकें।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- विकास के कारण: भारत दूध एवं मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फल, सब्जियाँ, पोल्ट्री तथा मांस का प्रमुख उत्पादक है।

- भारत के पास कई प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है।

- विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपयुक्त और व्यापक कच्चे माल का आधार है।

चुनौतियाँ

- कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स: पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं की भारी बर्बादी होती है।

- परिवहन: खराब सड़क और परिवहन अवसंरचना के कारण माल की आवाजाही में देरी होती है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।

- जटिल अनुपालन: FSSAI जैसी एजेंसियों द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों और मानकों का पालन करना विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए चुनौतीपूर्ण होता है।

- आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग: विभिन्न छोटे प्रसंस्करणकर्ता उन्नत तकनीकों एवं मशीनरी तक पहुँच नहीं रखते, जिससे दक्षता और विस्तार सीमित होता है।

- मूल्य संवेदनशीलता: उपभोक्ता प्रायः मूल्य-संवेदनशील होते हैं, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं के लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ता है।

- आपूर्ति में असंगतता: मौसम की स्थिति के कारण कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और मूल्य में अस्थिरता आती है।

- स्वास्थ्य जागरूकता: स्वस्थ और जैविक विकल्पों की बढ़ती माँग के कारण प्रसंस्करणकर्ताओं को अपने उत्पादों को अनुकूलित करना पड़ता है, जो संसाधन-गहन हो सकता है।

- बदलते स्वाद: उपभोक्ता प्राथमिकताओं में तीव्रता से परिवर्तन के कारण नवाचार और उत्पाद विकास की निरंतर आवश्यकता होती है।

सरकारी पहलें

- PLISFPI – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना: इसे 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है।

- PMFME – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना: यह योजना 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है।

- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति: इस नीति का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

- बाजार पहुँच: ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बाजार पहुँच को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास और स्थायित्व की अपार संभावनाएँ हैं।

- कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास पहलों ने भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर किया है।

- नवाचार, स्थायित्व एवं उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करके यह क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन, खाद्य अपव्यय को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: PIB

Previous article

तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नीति और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

Next article

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021