हुल दिवस

पाठ्यक्रम: GS1/इतिहास और संस्कृति

संदर्भ

- 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1855 के संताल विद्रोह / संथाल हूल की वर्षगांठ को चिह्नित करता है — यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक किसान आंदोलनों में से एक था।

संताल हूल

- 1855 का संथाल हूल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चार भाइयों — सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू, तथा बहनों फूलो और झानो ने किया था।

- संतालों ने केवल ब्रिटिशों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि ऊँची जातियों, ज़मींदारों, दरोगाओं और साहूकारों के खिलाफ भी संघर्ष किया, जिन्हें सामूहिक रूप से ‘दिकू’ कहा गया।

- महत्व: इस विद्रोह के परिणामस्वरूप संताल परगना नियंत्रण अधिनियम, 1876 और छोटानागपुर नियंत्रण अधिनियम, 1908 लागू किए गए, जिनका उद्देश्य आदिवासी भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था।

विद्रोह की उत्पत्ति

- 1832 में, ब्रिटिशों ने वर्तमान झारखंड में एक क्षेत्र को दामिन-ई-कोह के रूप में चिह्नित किया, जिसे संताल जनजाति के लिए बसावट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया था।

- हालाँकि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण बसावट और कृषि विकास था, लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र बाहरी लोगों (दिकुओं) द्वारा शोषण का केंद्र बन गया, जिससे संतालों में भूमि से बेदखली की स्थिति उत्पन्न हुई।

- मुर्मू भाइयों ने लगभग 60,000 संतालों का नेतृत्व करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया।

- ब्रिटिशों ने सिद्धो को 1855 में और कान्हो को 1856 में फाँसी दे दी।

Source: AIR

MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचारों में

- युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के साथ MY भारत 2.0 प्लेटफ़ॉर्म के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

MY भारत

- यह एक गतिशील प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत के युवाओं को संरचित और सार्थक तरीके से जोड़ने और सक्रिय करने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

- यह युवाओं को डिजिटल प्रोफ़ाइल बनाने, स्वयंसेवी और शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, मेंटर्स और साथियों से जुड़ने, और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

- इसे आधिकारिक रूप से 2023 में लॉन्च किया गया था और अब तक 1.76 करोड़ से अधिक युवा और 1.19 लाख से अधिक संगठन MY भारत प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

MY भारत 2.0 प्लेटफ़ॉर्म

- यह एक उन्नत राष्ट्रीय युवा प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और आपस में जोड़ना है।

- यह स्केलेबिलिटी के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित AI-संचालित नई विशेषताएँ शामिल होंगी:

- स्मार्ट सीवी बिल्डर

- व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफ़ाइल

- AI चैटबॉट्स

- स्पीच-टू-टेक्स्ट

- व्हाट्सएप इंटीग्रेशन साथ ही, यह वॉयस नेविगेशन के माध्यम से बेहतर पहुंच भी प्रदान करेगा।

Source: PIB

नागरिक पंजीकरण प्रणाली ( CRS) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

सन्दर्भ

- विगत दो दशकों की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्टों से पता चलता है कि बिहार जन्म पंजीकरण के मामले में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पीछे रहा है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जिसे सामान्यतः जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म का निरंतर और स्थायी आधार पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत रिकॉर्ड करना है।

- संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।

- शासन: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा।

- प्रशासन: भारत के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक (RGI) के कार्यालय द्वारा।

- नागरिक पंजीकरण से प्राप्त महत्वपूर्ण आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)

- नागरिक पंजीकरण गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को अधिनियमित किया गया।

- इन संकेतकों पर विश्वसनीय और निरंतर डेटा उत्पन्न करने के उद्देश्य से, भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने 1964-65 में प्रायोगिक रूप से और 1969-70 से पूर्ण रूप से भारत में जन्म और मृत्यु के नमूना पंजीकरण योजना (SRS) की शुरुआत की।

- तब से, SRS नियमित रूप से डेटा प्रदान कर रहा है।

Source: TH

कोम्बुचा

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

समाचारों में

- हाल ही में ब्राज़ील में की गई एक 8-सप्ताह की अध्ययन में पाया गया कि कॉम्बुचा आंतों के बैक्टीरिया में सुधार करता है — विशेष रूप से मोटापे से ग्रस्त लोगों में — क्योंकि यह लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ाता है और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को कम करता है। हालांकि, इसने ब्लड शुगर या सूजन के संकेतकों में कोई सुधार नहीं दिखाया।

कॉम्बुचा

- यह एक किण्वित चाय है और यह उन कुछ पेयों में से एक है जो कम चीनी और कैफीन के साथ जटिलता और बनावट प्रदान करता है।

- इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 220 के आसपास पूर्वोत्तर चीन में हुई थी और इसे ऊर्जावान और विषहरण प्रभावों के लिए सराहा गया था।

- भारत में कॉम्बुचा की लोकप्रियता बढ़ रही है — इसका बाज़ार 2020 में $45 मिलियन से बढ़कर 2024 में $102 मिलियन हो गया है।

- कॉम्बुचा को पाचन, प्रतिरक्षा और चयापचय लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन मानव-आधारित प्रमाण सीमित हैं।

Source:TH

भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ तक पहुँच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ग्लोबल साउथ

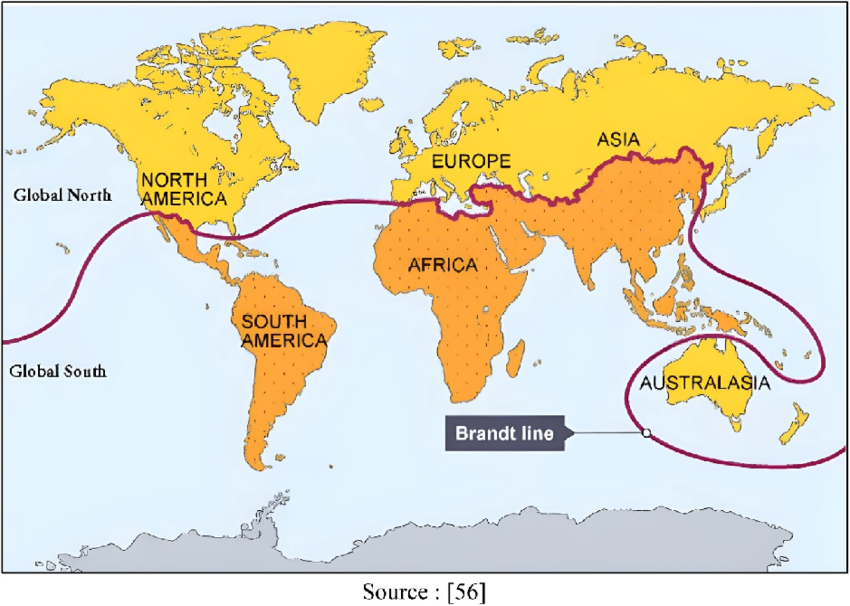

- परिभाषा: ग्लोबल साउथ उन देशों को संदर्भित करता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कम विकसित हैं, और मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में स्थित हैं।

- हालाँकि इसे ‘साउथ’ कहा जाता है, लेकिन सभी ग्लोबल साउथ देश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आते (उदाहरण: भारत और चीन उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं)।

- शब्द की उत्पत्ति: यह शब्द शीत युद्ध काल के दौरान गढ़ा गया था और ब्रांट रिपोर्ट (1980) के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसने वैश्विक असमानताओं को उजागर करने के लिए एक वैचारिक रेखा — ब्रांट लाइन — का उपयोग किया।

विशेषताएँ:

- इन देशों को प्रायः गरीबी, खाद्य संकट, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, ऋण, आतंकवाद और संघर्ष जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- विश्व के अधिकांश कम विकसित देश इसी समूह में आते हैं और उन्हें स्थायी विकास के लिए वैश्विक समर्थन और न्यायसंगत व्यवहार की आवश्यकता होती है।

- ग्लोबल साउथ वैश्विक नीति-निर्माण में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सामूहिक आवाज़ चाहता है — विशेष रूप से व्यापार, बौद्धिक संपदा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर।

भारत की भूमिका

- भारत लंबे समय से ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने वाला एक प्रमुख नेता रहा है, जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अन्य विकासशील देशों के साथ साझा विकास लक्ष्यों पर आधारित है।

- भारत ने कई प्रमुख आंदोलनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे:

- 1955 का बांडुंग सम्मेलन,

- 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM),

- और 1964 में ग्रुप ऑफ 77 (G-77)। ये मंच समानता, आत्मनिर्णय, बहुपक्षवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे।

- हाल के वर्षों में भारत ने ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ जैसी पहलों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ अपनी भागीदारी को और मजबूत किया है।

- इसका तीसरा संस्करण अगस्त 2024 में आयोजित हुआ, जिसमें 120 से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया।

- ये प्रयास भारत की समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग की दृष्टि के अनुरूप हैं, जो “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” के दर्शन पर आधारित है।

Source :IE

समुद्री जहाज पर्यवेक्षक मिशन

पाठ्यक्रम: GS2/क्षेत्रीय समूह

संदर्भ

- भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहली बार ‘क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन’ की शुरुआत की है।

विवरण

- समुद्र में पर्यवेक्षक के रूप में यह सहभागिता भारतीय तटरक्षक बल, जापान तटरक्षक बल, अमेरिकी तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के बीच अपनी तरह की प्रथम पहल है।

- यह पहल 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाए गए विलमिंगटन घोषणा-पत्र पर आधारित है।

- यह मिशन एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्वाड की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- भारत की भागीदारी इसके रणनीतिक ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत को रेखांकित करती है और इसके वृहद इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) का समर्थन करती है।

Source: TH

अल्टरमैग्नेट्स

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचारों में

- एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नवीन रूप से पहचाने गए चुंबकीय पदार्थ — क्रोमियम एंटिमोनाइड (CrSb) में एक असाधारण गुण की खोज की है।

- यह पदार्थ विश्व का प्रथम ज्ञात अल्टरमैग्नेट बन गया है जो दिशा-निर्भर चालकता ध्रुवीयता (Direction-Dependent Conduction Polarity – DDCP) प्रदर्शित करता है — यानी यह एक ही क्रिस्टल में केवल दिशा के आधार पर p-प्रकार और n-प्रकार दोनों चालक के रूप में कार्य करता है।

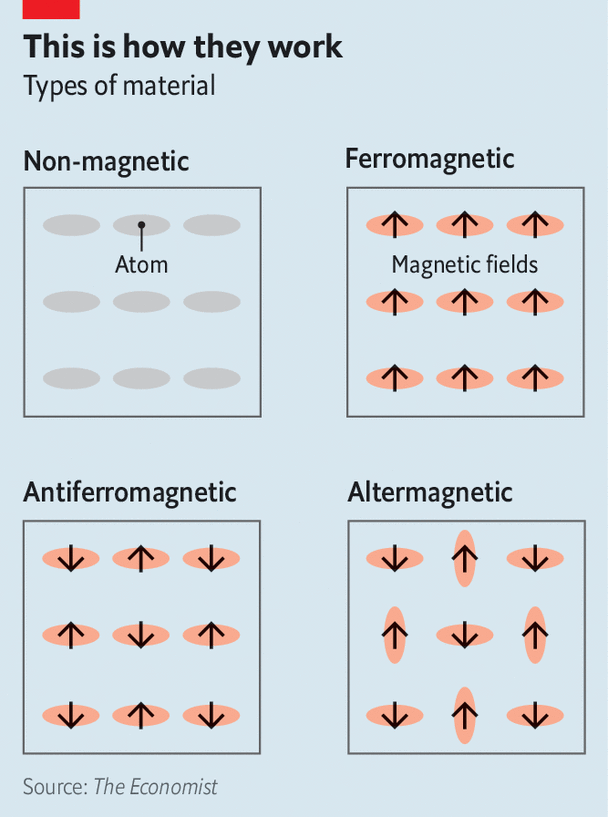

अल्टरमैग्नेट क्या हैं?

- अल्टरमैग्नेट्स चुंबकीय पदार्थों का एक नवीन वर्ग हैं जो एंटी-फेरोमैग्नेट्स की आंतरिक स्पिन व्यवस्था को फेरोमैग्नेट्स से जुड़े कार्यात्मक लाभों के साथ अद्वितीय रूप से जोड़ते हैं।

- हालाँकि इनमें आंतरिक चुंबकीय क्रम होता है, फिर भी ये बाह्य रूप से शून्य कुल चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।

- इनकी “छिपी हुई” चुंबकीय समरूपता इलेक्ट्रॉन स्पिन और परिवहन गुणों पर अभूतपूर्व नियंत्रण की अनुमति देती है — वह भी बिना किसी बाहरी चुंबकीय संकेत के।

Source: PIB

बोट्रीटिस सिनेरिया

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हाल ही में एक अध्ययन में यह प्रकटीकरण हुआ है कि बोट्राइटिस सिनेरेया (Botrytis cinerea) को क्लोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कोशिकाओं के किसी भी एक नाभिक (nucleus) में पूरा गुणसूत्र सेट उपस्थित नहीं होता।

- इसके बजाय, इसका आनुवंशिक पदार्थ कई नाभिकों में वितरित होता है — यह खोज कोशिका जीवविज्ञान के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देती है।

परिचय

- बोट्राइटिस सिनेरेया, जिसे सामान्यतः नोबल रॉट (noble rot) कहा जाता है, एक नेक्रोट्रॉफिक कवक (necrotrophic fungus) है जो 200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संक्रमित करता है।

- यह विशेष रूप से वाइन निर्माण में प्रसिद्ध है, जहाँ यह अंगूरों को संक्रमित कर उन्हें सुखाता है और उनमें शर्करा की सांद्रता बढ़ाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली मीठी वाइन जैसे कि सॉतर्न (Sauternes, फ्रांस) और टोकेई अस्ज़ू (Tokaji Aszú, हंगरी) बनाई जाती हैं।

- हालाँकि नियंत्रित परिस्थितियों में यह लाभकारी हो सकता है, लेकिन यह कृषि में एक प्रमुख पौध रोगजनक है, जो स्ट्रॉबेरी, टमाटर और लेट्यूस जैसी फसलों में ग्रे मोल्ड रोग का कारण बनता है।

बोट्राइटिस सिनेरेया से जुड़ी चिंताएँ

- यह कवक नमी और ठंडी जलवायु में पनपता है और विशेष रूप से ग्रीनहाउस में तेजी से फैलता है।

- यह बीजाणु (conidia) उत्पन्न करता है जो हवा, पानी या कीड़ों के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं।

- इसने कई फफूंदनाशकों (fungicides) के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिससे रोग नियंत्रण कठिन हो गया है और फसल हानि बढ़ गई है।

Source: TH

भारत ऊर्जा स्टैक

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/बुनियादी ढांचा, ऊर्जा,

संदर्भ

- विद्युत मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टैक (India Energy Stack) — जो कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure – DPI) है — को डिज़ाइन करने हेतु नंदन नीलेकणी के मार्गदर्शन में एक 17-सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है।

भारत ऊर्जा स्टैक क्या है?

- भारत ऊर्जा स्टैक एक डिजिटल ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत की विखंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी प्रणाली को एकीकृत करना है।

- यह उत्पादकों, उपभोक्ताओं, ग्रिड ऑपरेटरों, नियामकों और ऊर्जा फिनटेक के बीच वास्तविक समय में समन्वय को सक्षम बनाता है।

- यह पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार, विकेंद्रीकरण, कार्बन ट्रैकिंग, और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को समर्थन देता है।

- इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को इंटरऑपरेबल (संगत), स्केलेबल (विस्तार योग्य), और पारदर्शी बनाना है।

ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत डिजिटल ढांचे की आवश्यकता

- भारत का ऊर्जा क्षेत्र इसकी समवर्ती शासन संरचना के कारण विखंडित है। इससे निम्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

- उपभोक्ताओं/संपत्तियों/हितधारकों के लिए कोई विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) नहीं है।

- सुसंगत और वास्तविक समय डेटा की कमी है।

- विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच अनुकूलता की कमी, जिससे विस्तार में बाधा आती है।

- इंटरऑपरेबिलिटी (पारस्परिक संगतता) का अभाव, जिससे विभिन्न डिस्कॉम्स और क्षेत्रों के बीच एकीकरण संभव नहीं हो पाता।

Source: IE

आकाश वायु रक्षा प्रणाली

पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा

समाचारों में

- ब्राज़ील ने भारत के आकाश वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है, जो कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण विकास है।

आकाश वायु रक्षा प्रणाली के बारे में

- आकाश एक मध्यम दूरी की, मोबाइल सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missile – SAM) है।

- इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को निष्क्रिय करना है — वह भी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों अभियानों में — ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों और बिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- आकाश प्रणाली भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल का एक उत्पाद है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से विकसित किया है।

- इसका उद्देश्य भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, विशेष रूप से छोटी और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर प्रणालियों के बीच की खाई को भरना।

- इसकी मारक क्षमता 4.5 किमी से 25 किमी तक है, यह 100 मीटर से 20 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्यों को भेद सकती है, और यह ध्वनि की गति से तेज (Mach 1.8 से 2.5) गति से उड़ान भर सकती है।

Source: TH

GOSAT-GW उपग्रह

पाठ्यक्रम: GS3/अन्तरिक्ष

संदर्भ

- जापान ने जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत GOSAT-GW उपग्रह को H-2A रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

उपग्रह के बारे में

- GOSAT-GW (ग्रीनहाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह) इस मिशन की तीसरी श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में कार्बन, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी करना है।

- एक वर्ष के अंदर , यह उपग्रह समुद्र सतह के तापमान और वर्षा जैसे आंकड़े बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन में विश्व भर के उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना शुरू करेगा, जिनमें अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) भी शामिल है।

क्या आप जानते हैं?

- यह प्रक्षेपण जापान के विश्वसनीय H-2A रॉकेट की 50वीं और अंतिम उड़ान थी, जो 2001 से संचालन में रहा है और इसका सफलता दर लगभग पूर्ण रही है।

- अब H-2A की जगह पूरी तरह से आगामी पीढ़ी का H3 रॉकेट लेगा, जिसे अधिक लागत-कुशल और बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम बनाया गया है, ताकि जापान की वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाज़ार में स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

Source: TH

Read this in English: News In Short-01-07-2025

Next article

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025