पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- मध्य पूर्व इस समय नेतृत्व के गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिससे संघर्षों का शांति, स्थिरता और विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

मध्य पूर्व के बारे में

- मध्य पूर्व, जिसे प्रायः ‘सभ्यता का पालना’ माना जाता है, भारत और वैश्विक समुदाय के लिए अत्यधिक महत्त्व रखता है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है।

- भारत के लिए: मध्य पूर्व व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग में एक अपरिहार्य भागीदार है।

- विश्व के लिए: मध्य पूर्व वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे, यमन युद्ध और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं जैसे संघर्षों के कारण मध्य पूर्व भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट बना हुआ है।

मध्य पूर्व में नेतृत्व शून्यता के कारण

- नेतृत्व चुनौतियों का ऐतिहासिक संदर्भ: ओटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात्, पश्चिमी शक्तियों ने इस क्षेत्र को विभाजित किया, प्रायः ऐसे शासकों को स्थापित किया जिन्होंने घरेलू स्थिरता पर बाहरी हितों को प्राथमिकता दी।

- 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में संघर्षों की एक शृंखला देखी गई – जिसमें ईरान-इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध और अरब स्प्रिंग (2010-2012) शामिल हैं – जिसने नेतृत्व की विफलताओं को प्रकट किया।

- दीर्घकालिक स्थिरता पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ: मध्य पूर्व के कई राष्ट्र ऐसे शासनों के नेतृत्व में हैं जो दीर्घकालिक स्थिरता और विकास पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।

- उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अरब राज्यों द्वारा प्रस्तावित गाजा के पुनर्निर्माण की योजना को एक सुसंगत एवं समावेशी राजनीतिक ढाँचे की अनुपस्थिति के कारण संदेह के साथ देखा गया है।

- सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमी: लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्र चुनावों की कमी ने राजनीतिक बदलावों को रोका है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः विद्रोह एवं बगावत होती है।

- सांप्रदायिक और नृजातीय विभाजन: इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों ने विभिन्न सांप्रदायिक समूहों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण लंबे समय तक संघर्ष का अनुभव किया है, विशेषतः सुन्नी एवं शिया मुसलमानों के बीच।

- बाह्य हस्तक्षेप और छद्म युद्ध: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसी वैश्विक शक्तियों और ईरान, सऊदी अरब एवं तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के विदेशी हस्तक्षेप ने अस्थिरता को बढ़ा दिया है।

- सीरिया, लीबिया और यमन में संघर्ष छद्म युद्ध में बदल गए हैं, जहाँ विभिन्न गुटों को बाहरी अभिकर्त्ताओं से समर्थन मिलता है।

- भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन: कई शासन राष्ट्रीय विकास पर व्यक्तिगत समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, जिससे व्यापक असमानता एवं आर्थिक शिकायतें होती हैं।

- लेबनान जैसे देश, जो आर्थिक पतन का अनुभव कर रहे हैं, ने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे हैं।

- सुभेद्य नागरिक समाज और असहमति का दमन: एक सक्रिय और सशक्त नागरिक समाज के बिना, सार्थक सुधार मुश्किल हो जाते हैं।

- सरकारें प्रायः असहमति को दबाने के लिए सुरक्षा कानूनों का उपयोग करती हैं, जैसा कि सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में देखा गया है।

नेतृत्व संकट के परिणाम

- लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष और मानवीय आपदाएँ: सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देश वर्षों से संघर्षों में फंसे हुए हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और मानवीय परिस्थितियाँ भयावह बनी हुई हैं।

- आर्थिक गिरावट और बेरोज़गारी: स्थिर शासन की कमी ने विदेशी निवेश और आर्थिक विकास को बाधित किया है।

- मिस्र, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में बेरोज़गारी दर, विशेष रूप से युवाओं में, उच्च बनी हुई है।

- आर्थिक कठिनाई के कारण प्रवासन और प्रतिभा पलायन में वृद्धि हुई है।

- उग्रवाद और आतंकवाद का उदय: मजबूत शासन और सुरक्षा तंत्र की कमी ने ISIS एवं अल-कायदा जैसे समूहों को राजनीतिक अस्थिरता का लाभ प्राप्त करने और अपना प्रभाव फैलाने का मौका दिया है।

भारत और विश्व के लिए मध्य पूर्व का महत्त्व

- व्यापार और आर्थिक संबंध: मध्य पूर्व के साथ भारत के व्यापार संबंध भारत के कुल व्यापार का लगभग 20% हैं। मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:

- निर्यात और आयात: भारत फार्मास्युटिकल्स, मशीनरी, कपड़ा और खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स एवं उर्वरकों का आयात करता है।

- UAE-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), 2022: इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

- बुनियादी ढांचे में निवेश: खाड़ी देश, विशेष रूप से UAE और सऊदी अरब, भारतीय बुनियादी ढाँचे, रियल एस्टेट एवं स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं।

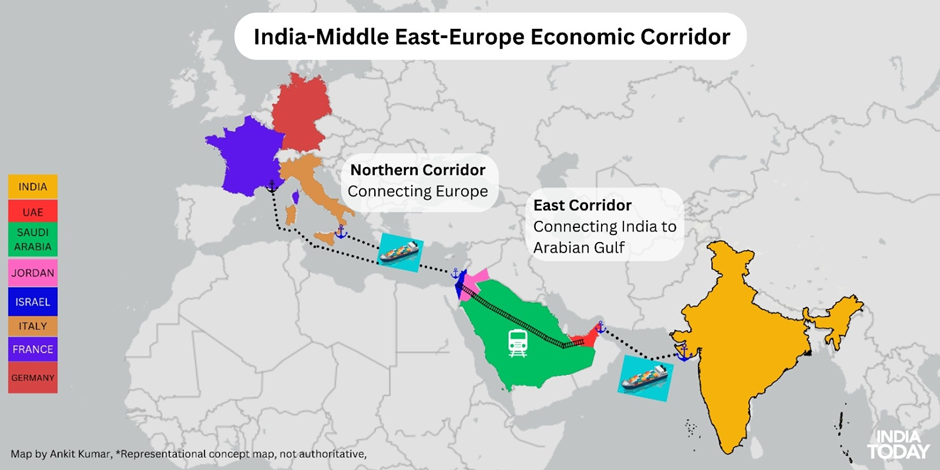

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य कनेक्टिविटी और व्यापार को मजबूत करना है।

- ऊर्जा: विश्व के सिद्ध तेल भंडार का 50% से अधिक और प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 40%।

- भारत, जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब, UAE, इराक और ईरान जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

- भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए प्रमुख खाड़ी देशों के साथ दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी) में निवेश कर रहा है।

- रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्त्व: मध्य पूर्व भारत और विश्व के लिए एक अस्थिर लेकिन रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रमुख भू-राजनीतिक कारकों में शामिल हैं:

- सुरक्षा और आतंकवाद निरोध: भारत चरमपंथी खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद निरोध, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग पर खाड़ी देशों के साथ सहयोग करता है। फारस की खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

- चाबहार बंदरगाह और रणनीतिक पहुँच: ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के तहत भारत की संपर्क रणनीति को भी मजबूत करता है।

- इजराइल-भारत संबंध: भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा, प्रौद्योगिकी और कृषि साझेदारी है, जिसमें इजराइल भारत को उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

- प्रवासी और सांस्कृतिक संबंध: मध्य पूर्व में 9 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो उन्हें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी कार्यबल बनाता है। उनके योगदान में शामिल हैं:

- प्रेषण: खाड़ी में भारतीय श्रमिक वार्षिक 50 बिलियन डॉलर से अधिक सम्प्रेषण करते हैं, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है।

- सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव: भारत मध्य पूर्व के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है, जिसमें बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन एवं योग व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं।

- श्रम सुधार और कल्याण: भारत अपने श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी देशों के साथ मिलकर कार्य करता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थिरता में भूमिका

- रणनीतिक व्यापार मार्ग: स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल एवं कार्गो शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं।

- कोई भी व्यवधान – जैसे कि स्वेज नहर में 2021 का एवर गिवेन संकट – वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

- खाड़ी संप्रभु धन कोष (SWF): सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश वैश्विक बाजारों में अरबों डॉलर का निवेश करते हैं, जो विश्व भर में वित्तीय रुझानों को प्रभावित करते हैं।

- चीन का बढ़ता प्रभाव: चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और रणनीतिक निवेशों के माध्यम से मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है, जो भारत एवं पश्चिम के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- समावेशी शासन: नेताओं को विश्वास को फिर से बनाने और एकता को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध आवाज़ों को शामिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना: जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी संस्थाएँ आवश्यक हैं।

- क्षेत्रीय सहयोग और संघर्ष समाधान: अब्राहम समझौते और सऊदी-ईरान वार्ता जैसे कूटनीतिक प्रयास दिखाते हैं कि बातचीत आगे बढ़ने की एक राह हो सकती है। संघर्षों को हल करने के लिए अधिक देशों को कूटनीतिक वार्ता में सम्मिलित होनी चाहिए।

- युवाओं को सशक्त बनाना: क्षेत्र की युवा जनसंख्या में बदलाव लाने की अपार क्षमता है। शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व विकास में निवेश करने से नेताओं की नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

निष्कर्ष

- मध्य पूर्व में नेतृत्व शून्यता भारत के लिए जोखिम और अवसरों का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करती है।

- जबकि इस क्षेत्र में अस्थिरता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए खतरा बन सकती है, यह भारत को अपनी रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने का अवसर भी देती है।

- एक व्यावहारिक विदेश नीति अपनाकर, द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करके तथा सुरक्षा सहयोग को बढ़ाकर, भारत मध्य पूर्व की सत्ता शून्यता से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकता है और साथ ही नए भू-राजनीतिक अवसरों का लाभ उठा सकता है।

| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] मध्य पूर्व में नेतृत्व के संकट में योगदान देने वाले कारकों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। आंतरिक शासन चुनौतियाँ और बाहरी भू-राजनीतिक प्रभाव इस संकट को कैसे आकार देते हैं, तथा इस क्षेत्र में स्थिर एवं दूरदर्शी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? |

Previous article

‘बीजिंग घोषणापत्र’ से परे: भारत में नारीवादी भविष्य का द्वार

Next article

भारत-मॉरीशस संबंध: दीर्घकालिक संबंधों में गहराई