पाठ्यक्रम: GS2/महिलाओं से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

- बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच (1995) को स्वीकृत करने के लगभग तीन दशक पश्चात् भी भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जटिल एवं बहुआयामी बना हुआ है।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच (1995) का परिचय

- इसे 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र) में स्वीकृत किया गया था, ताकि लैंगिक समानता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की जा सके।

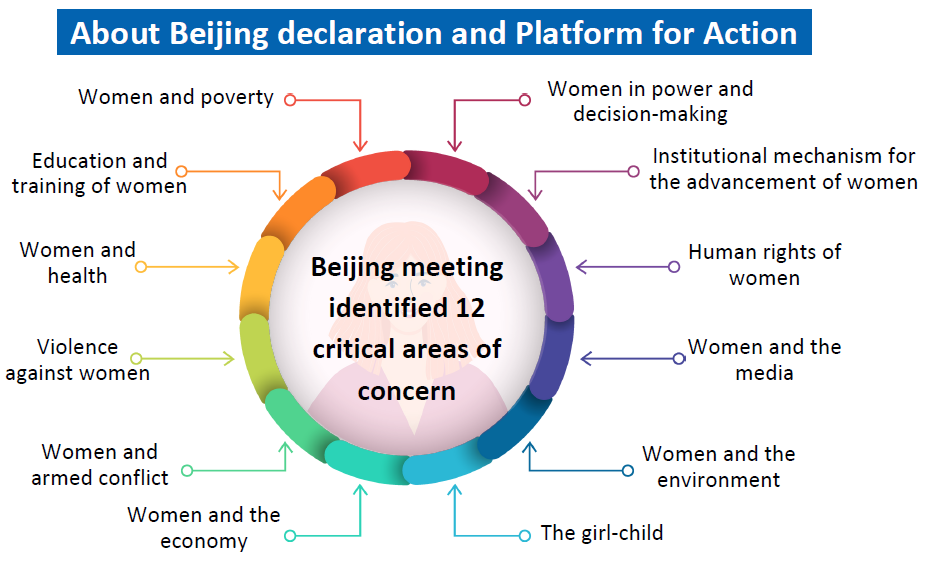

- इसमें चिंता के 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और सत्ता एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी शामिल है।

- इसने महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में महत्त्व दिया, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं हिंसा से सुरक्षा में सुधार का समर्थन किया।

- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जहाँ भारत हस्ताक्षरकर्त्ता है:

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948);

- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR, 1966);

- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW, 1979);

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (2003);

- सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030;

- भारत बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच सहित उपरोक्त सभी संधियों का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

| अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 8 मार्च को मनाया जाता है – महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में श्रम आंदोलन से उत्पन्न हुआ। – थीम (2025): सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार। समानता। सशक्तिकरण उद्देश्य: – महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाना और लैंगिक समानता और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला दिवस – 13 फरवरी को मनाया जाता है – प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, कवियित्री और महिला अधिकारों की चैंपियन सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए। – उद्देश्य: 1. महिलाओं के विविध संघर्षों और सपनों को पहचानना, लैंगिक समानता एवं नेतृत्व को बढ़ावा देना |

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- मौलिक अधिकार:

- अनुच्छेद 14: यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है;

- अनुच्छेद 15: यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

- अनुच्छेद 51(a)(e): यह नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- अनुच्छेद 39 और 42: ये समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और मातृत्व राहत पर बल देते हैं।

बीजिंग घोषणा के पश्चात् भारत की प्रगति

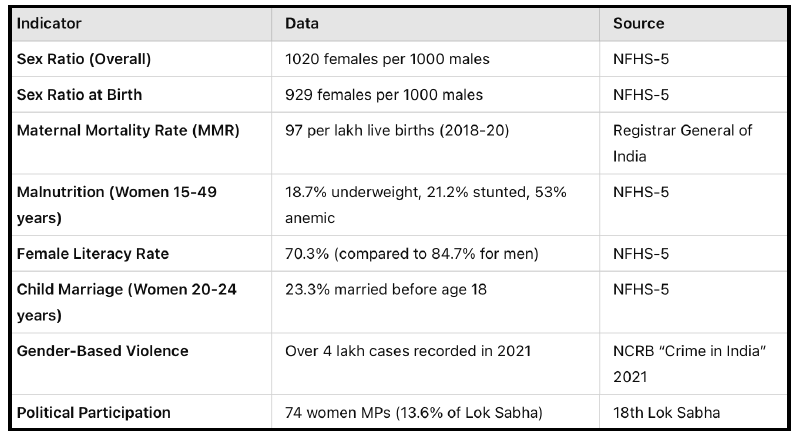

- बेहतर मातृ स्वास्थ्य:

- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) 43 (2015) से घटकर 32 (2020) हो गई।

- महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.4 वर्ष (2016-20) हो गई, जिसके 2031-36 तक 74.7 वर्ष तक पहुँचने की अपेक्षा है।

- पोषण और स्वच्छता:

- जल जीवन मिशन ने 15.4 करोड़ घरों को पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराया, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम हुआ।

- स्वच्छ भारत मिशन: 11.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता और सफाई में सुधार।

- पोषण अभियान: मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करता है उज्ज्वला योजना: 10.3 करोड़ से अधिक स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए।

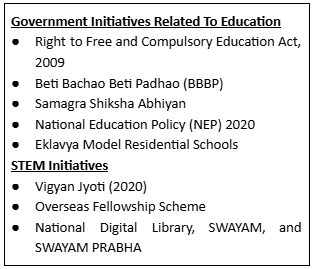

- शिक्षा: ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ पहल से बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और लड़कियों के स्कूल नामांकन में वृद्धि हुई है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने STEM क्षेत्रों में उच्च प्रतिधारण दर और अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है।

- महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) ने 2017-18 से पुरुष GER को पीछे छोड़ दिया है।

- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन: 2.07 करोड़ (2021-22), जो कुल संख्या 4.33 करोड़ का लगभग 50% है।

- महिलाओं और 100 पुरुषों के बीच फैकल्टी का अनुपात भी 2014-15 के 63 से बढ़कर 2021-22 में 77 हो गया है।

- STEM में महिलाएँ: कुल STEM नामांकन का 42.57% (41.9 लाख)।

आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन

- प्रमुख घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी: 84% (2015) से बढ़कर 88.7% (2020) हो गई।

- वित्तीय समावेशन:

- PM जन धन योजना: 30.46 करोड़ से अधिक खाते (55% महिलाओं के) खोले गए।

- स्टैंड-अप इंडिया योजना: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के 84% ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए।

- मुद्रा योजना: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को दिए गए सूक्ष्म ऋणों का 69%।

- NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह: 10 करोड़ (100 मिलियन) महिलाएँ 9 मिलियन SHGs से जुड़ी हैं।

- बैंक सखी मॉडल: 2020 में 6,094 महिला बैंकिंग संवाददाताओं ने $40 मिलियन मूल्य के लेनदेन संसाधित किए।

- रोजगार और नेतृत्व:

- सशस्त्र बलों में महिलाएँ: NDA, लड़ाकू भूमिकाओं और सैनिक स्कूलों में प्रवेश।

- नागरिक उड्डयन: भारत में 15% से अधिक महिला पायलट हैं, जो वैश्विक औसत 5% से अधिक है।

- कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास): 523 छात्रावासों से 26,306 महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं।

- स्टार्टअप में महिला उद्यमी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10% निधि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है।

- लिंग अनुकूल बजट: कुल राष्ट्रीय बजट में लिंग बजट का हिस्सा 2024-25 में 6.8% से बढ़कर 2025-26 में 8.8% हो गया है; लिंग-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए $55.2 बिलियन आवंटित किए गए हैं।

डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण

- डिजिटल इंडिया पहल:

- PMGDISHA (प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान): 60 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया गया।

- कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs): 67,000 महिला उद्यमी डिजिटल सेवा केंद्र चला रही हैं।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): डिजिटल समाधानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की सुलभता को बढ़ाना।

- महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्प केंद्र: 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों में कार्यरत।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

- 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय स्वशासन निकायों) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया, जिससे बुनियादी स्तर पर उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक (2023) का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है।

| सुरक्षा और संरक्षण उपाय | |

| प्रमुख कानूनी ढाँचे | संस्थागत और विधायी सुधार |

| आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013POCSO अधिनियम, 2012तीन तलाक पर प्रतिबंध (2019)दहेज निषेध अधिनियम, 1961बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 | भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: लैंगिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत किया गया। यौन अपराधों और तस्करी के लिए सज़ा बढ़ाई गई। गवाहों की सुरक्षा और डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यता में सुधार हुआ। CAPFs में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: चुनिंदा बलों में 33% आरक्षण। नारी अदालत: असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। |

भारत में नारीवादी भविष्य में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

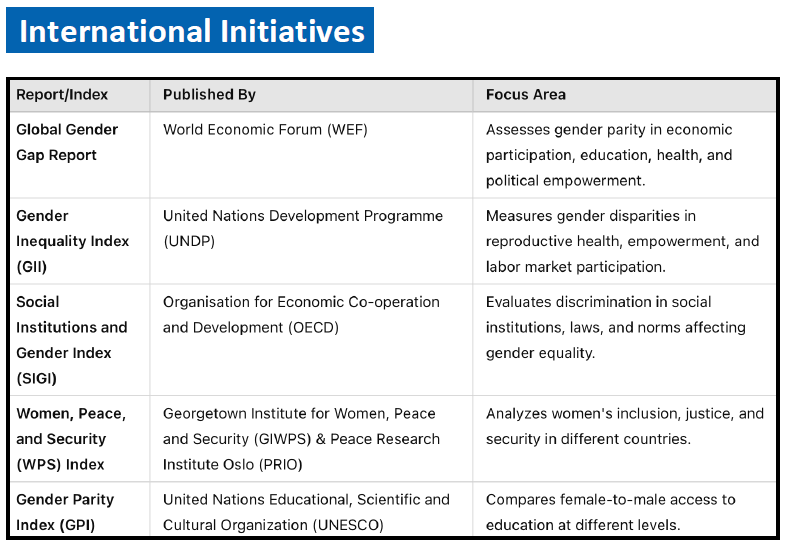

- कार्यबल भागीदारी और आर्थिक बाधाएँ: भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFP) वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, जो लगभग 24% है (विश्व बैंक, 2022)। महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

- अवैतनिक देखभाल कार्य का भार

- कार्यस्थल सुरक्षा और मातृत्व लाभ की कमी

- लिंग वेतन अंतर और अनौपचारिक क्षेत्र का शोषण

- गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्ता और सांस्कृतिक बाधाएँ: प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, पितृसत्ता भारतीय समाज में अंतर्निहित है।

- लिंग भूमिकाएँ, सम्मान-आधारित प्रतिबंध और नैतिक पुलिसिंग ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगहों पर महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करती रहती हैं।

- नारीवादी आख्यानों में शहरी-ग्रामीण विभाजन: भारत में नारीवाद प्रायः शहर-केंद्रित रहता है, जो दलित, आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के संघर्षों को दरकिनार कर देता है, जिनके मुद्दे विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं से काफी अलग हैं।

- भूमि अधिकार, शिक्षा तक पहुँच और आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी कई लोगों के लिए दूर के सपने हैं।

- आर्थिक असमानता और अवैतनिक श्रम: भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएँ महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी लैंगिक वेतन अंतर और अवैतनिक देखभाल कार्य बड़े पैमाने पर अनसुलझे हैं।

- घरेलू श्रम का बोझ आर्थिक निर्भरता को मजबूत करता रहता है।

- डिजिटल महिलाओं के प्रति घृणा का उदय: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की बढ़ती पहुँच के साथ, ऑनलाइन उत्पीड़न और लैंगिक साइबर हिंसा नई-युग की चुनौतियों के रूप में उभरी हैं जो डिजिटल स्पेस में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: यद्यपि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, प्रतिनिधित्व अक्सर वास्तविक के बजाय प्रतीकात्मक होता है।

- शासन में महिलाएँ अभी भी कम संख्या में हैं और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में संरचनात्मक बाधाओं का सामना करती हैं।

आगे का रास्ता: नारीवादी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना

- अंतर-विभागीय नारीवाद को केन्द्रित करना: भारत के नारीवादी भविष्य में जाति, वर्ग, धर्म और विकलांगता-आधारित भेदभाव को शामिल किया जाना चाहिए।

- नीतियाँ केवल कुलीन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सबसे अधिक वंचित समूहों के लिए भी बनाई जानी चाहिए।

- जमीनी स्तर के आंदोलनों को मजबूत करना: ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के समूहों, जैसे कि स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) को सशक्त बनाना, यह सुनिश्चित कर सकता है कि लैंगिक न्याय ऊपर से नीचे की बजाय समुदाय द्वारा संचालित हो।

- अवैतनिक श्रम को पहचानना और उसका पुनर्वितरण करना: विधायी ढाँचों को सार्वभौमिक बुनियादी आय या देखभाल अर्थव्यवस्था निवेश जैसी नीतियों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक योगदान को मान्यता देकर अवैतनिक घरेलू श्रम को ध्यान में रखना चाहिए।

- डिजिटल लिंग-आधारित हिंसा का मुकाबला करना: महिलाओं के लिए डिजिटल स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत साइबर कानून, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए जवाबदेही की आवश्यकता है।

- कोटा से परे: सार्थक राजनीतिक भागीदारी: संसद में महिलाओं के आरक्षण को संख्या से परे जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेतृत्व की भूमिका में महिलाएँ सक्रिय रूप से नीतिगत एजेंडे को आकार देना।

- मेंटरशिप और क्षमता निर्माण की पहल उनकी राजनीतिक एजेंसी को बढ़ा सकती है।

| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] बीजिंग घोषणा के पश्चात् से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में भारत की प्रगति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नारीवादी भविष्य को प्राप्त करने में कौन सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और इन अंतरों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए कौन से अभिनव उपाय एवं सामाजिक परिवर्तन आवश्यक हैं? |

Previous article

अति-केन्द्रीकरण से संघीय स्वास्थ्य नीति को खतरा

Next article

मध्य पूर्व में नेतृत्व संकट