पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

- दशकीय जनगणना की प्रक्रिया, जो पहले 2020-21 के लिए निर्धारित थी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। परिणामस्वरूप, पिछले पाँच वर्षों से महत्त्वपूर्ण आँकड़ों पर कई प्रमुख रिपोर्टें जारी नहीं की गई हैं।

| भारत में जनगणना – यह 1871 से नियमित रूप से आयोजित किया जाता रहा है, और प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। – शुरू में, जनगणना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत राजस्व और कराधान की जरूरतों का आकलन करना था। – समय के साथ, इसका दायरा जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। – यह 1948 के जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, जो भारत सरकार को समय-समय पर जनसंख्या सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। – यह जनगणना गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाओं, जिम्मेदारियों और दंडों की रूपरेखा तैयार करता है। जनसंख्या जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। – आवृत्ति: दशकीय (अर्थात प्रत्येक दस वर्ष का अंतराल)। – स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और तब से यह प्रत्येक दशक के प्रत्येक वर्ष में होती रही है। 1. सबसे हालिया जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी।  |

ऐतिहासिक संदर्भ और प्रारंभिक विलंब

- महामारी के कारण जनगणना (2021) स्थगित कर दी गई थी, सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और तार्किक चुनौतियों का उदाहरण दिया था।

- इस अभ्यास को दो चरणों में विभाजित किया गया था:

- अप्रैल से सितंबर 2020 तक घरों की सूची बनाने का चरण और

- फरवरी 2021 से जनसंख्या गणना का चरण।

- दोनों चरणों में विलंब हुई और तब से कोई नया कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।

अप्रकाशित रिपोर्ट

- वर्ष 2020 के लिए ‘नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्त्वपूर्ण आँकड़े’ और ‘मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणीकरण पर रिपोर्ट’ अंतिम बार प्रकाशित की गई थी।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक ‘भारत में अपराध’ रिपोर्ट भी लंबित है।

राज्यवार रिपोर्ट

- जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़, मिजोरम, गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2022 तक की रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, केरल तथा मिजोरम जैसे अन्य राज्यों के पास हाल ही के आँकड़े हैं।

- हालाँकि, अद्यतन राष्ट्रीय रिपोर्टों की कमी व्यापक योजना और नीति-निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।

महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी का महत्त्व

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाने, निगरानी करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए महत्त्वपूर्ण आँकड़े महत्त्वपूर्ण हैं।

- जनगणना डेटा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने, प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने तथा प्रवासन पैटर्न को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- ये रिपोर्ट जन्म, मृत्यु तथा मृत जन्म जैसी महत्त्वपूर्ण स्थिति की घटनाओं तथा उनकी विशेषताओं पर अमूल्य डेटा प्रदान करती हैं।

निरंतर विलंब के कारण

- कोविड-19 महामारी: प्रारंभिक विलंब कोविड-19 महामारी के कारण हुई थी। सरकार ने जनगणना को स्थगित करने के कारणों के रूप में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और रसद चुनौतियों का उदाहरण दिया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए फील्ड गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था।

- बजटीय बाधाएँ: 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में जनगणना के लिए मात्र ₹574.80 करोड़ आवंटित किए गए, जो 2019 में स्वीकृत ₹8,754.23 करोड़ से काफी कम है। इस कम बजट ने इस वर्ष जनगणना आयोजित करने की व्यवहार्यता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

- राजनीतिक संवेदनशीलता: जाति-आधारित जनगणना को सम्मिलित करने और अलग राज्य के लिए क्षेत्रीय माँगों पर परिचर्चा ने तैयारियों को जटिल बना दिया है।

- प्रशासनिक तत्परता: जनगणना अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और राज्यों में उनकी लामबंदी के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है।

- इनमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की आवश्यकता और व्यापक स्तर पर अभ्यास करने में शामिल जटिलताएँ शामिल हैं।

- राज्य चुनाव: निरंतर हो रहे राज्य चुनावों (पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आदि) के कारण प्रशासनिक ध्यान जनगणना गतिविधियों से हट गया है।

जनगणना में विलंब के निहितार्थ

- सामाजिक नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव: विगत पाँच वर्षों से जन्म और मृत्यु पर रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों की योजना एवं मूल्यांकन प्रभावित हुआ है।

- इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकार भी प्रभावित हुए हैं।

- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का लक्ष्य भारत की 67% जनसंख्या को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हालाँकि, 2011 की जनगणना के पुराने आँकड़ों के कारण, लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) व्यक्ति इन लाभों से वंचित रह सकते हैं।

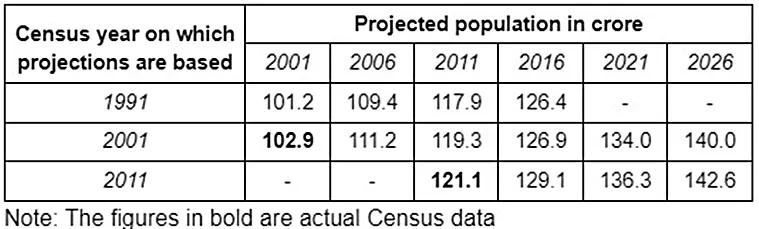

- सांख्यिकीय सटीकता: कई राष्ट्रीय सर्वेक्षण और अध्ययन एक आधारभूत संदर्भ के रूप में जनगणना के आँकड़ों पर निर्भर करते हैं। विलंब से इन सर्वेक्षणों की सटीकता प्रभावित होती है, जिससे रोज़गार, स्वास्थ्य और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित आँकड़ों में संभावित गलत बयानी हो सकती है।

- प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन में असंतुलन: स्थगन प्रशासनिक कार्यों जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को प्रभावित करता है, जो अद्यतित जनसंख्या आँकड़ों पर निर्भर करता है।

- आर्थिक नियोजन: सटीक आर्थिक नियोजन वर्तमान जनसांख्यिकीय आँकड़ों पर निर्भर करता है। हाल ही में जनगणना की जानकारी का अभाव प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो सकता है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी: व्यवसाय, विशेष रूप से बीमा और बाजार अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में, बाजार की क्षमता का आकलन करने एवं रणनीति बनाने के लिए सटीक जनगणना डेटा पर निर्भर करते हैं।

- विलंब कंपनियों को पुरानी जानकारी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है, जिससे संभावित रूप से उप-इष्टतम व्यावसायिक निर्णय और स्वतंत्र सर्वेक्षण करने की लागत में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

- तत्काल पुनर्निर्धारण: सरकार को जनगणना आयोजित करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा की घोषणा करनी चाहिए, ताकि शासन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित हो सके।

- अंतरिम डेटा संग्रह: जनगणना पूरी होने तक, सरकार जनसंख्या परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए आधार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) सर्वेक्षण और मतदाता सूची का उपयोग कर सकती है।

- डिजिटल पंजीकरण: 2023 में, केंद्र ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम’ लागू किया, जिसमें अनिवार्य किया गया कि 1 अक्टूबर, 2023 से होने वाले सभी जन्म एवं मृत्यु को ‘केंद्रीय पोर्टल crsorgi.gov.in’ के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाए। इसका उद्देश्य वास्तविक समय के डेटा प्रदान करना और महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की सटीकता में सुधार करना है।

- डिजिटल जनगणना और स्व-गणना: जब जनगणना आखिरकार आयोजित की जाती है, तो यह एक डिजिटल दृष्टिकोण की शुरुआत करेगी, जिससे नागरिक एक पोर्टल के माध्यम से स्वयं-गणना कर सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और डेटा सटीकता में सुधार करना है।

- प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल डेटा संग्रह में तेजी लाना, तेजी से गणना के लिए AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करना, और वास्तविक समय के अपडेट को एकीकृत करना दक्षता में सुधार कर सकता है।

- राज्य-स्तरीय पहल: राज्य डेटा अंतराल को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रवासन, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र सर्वेक्षण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- जनगणना आयोजित करने और महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करने में विलंब सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए समय पर और सटीक डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- देश की स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए जनगणना का पूरा होना और महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी का प्रकाशन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] 2020 से जनगणना में विलंब और जन्म एवं मृत्यु पर महत्त्वपूर्ण रिपोर्टों में विलंब के संभावित परिणामों का विश्लेषण कीजिए। इसका भारत में सार्वजनिक नीति, संसाधन आवंटन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? |

Previous article

मानसिक स्वास्थ्य में अभिजात्यवाद को समाप्त करना

Next article

भारत को सॉवरेन AI मॉडल की आवश्यकता