पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था; बुनियादी ढाँचा

संदर्भ

- जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, इसका समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में उभर रहा है।

भारत के समुद्री क्षेत्र का परिचय

- भारत की समुद्री विरासत इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा जितनी ही विशाल एवं गतिशील है, जिस पर 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह स्थित हैं, जो सामूहिक रूप से इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

- यह देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा और 70% मूल्य के साथ प्रबंधन करता है।

- 2023 में, देश ने वैश्विक विकास में 16% का योगदान दिया, और कुछ अनुमानों के अनुसार, यह आगामी तीन वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

सामरिक महत्त्व

- प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्त्व को रेखांकित करती है।

- पूर्वी एशिया और अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका जैसे गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय जल से होकर गुजरते हैं।

- यह न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक समुद्री शासन को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

प्रमुख पहल और विकास

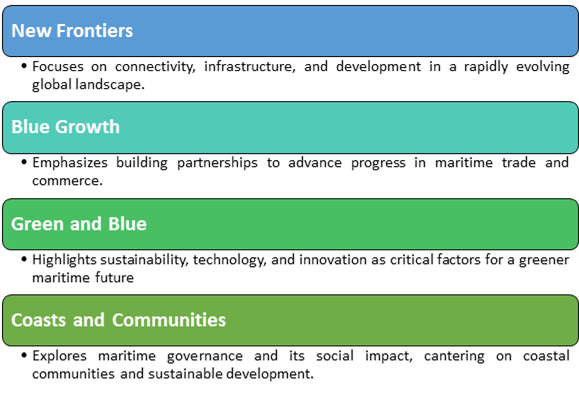

- सागरमंथन 2024: इसका आयोजन पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से किया गया था, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है।

- यह नीली अर्थव्यवस्था, वैश्विक आपूर्ति शृंखला, समुद्री रसद और सतत विकास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है।

- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030: इसमें भारत को वैश्विक समुद्री नेतृत्व के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 150 पहलों की रूपरेखा दी गई है।

- इसमें बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के विकास को शामिल किया गया है, जिसमें स्थिरता एवं नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख पहलों में ग्रीन एवं स्मार्ट पोर्ट; बेड़े का विस्तार; और बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

- पंच कर्म संकल्प: इसमें भारत में ग्रीन शिपिंग और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली पाँच प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं।

- MoPSW का लक्ष्य ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिसमें ग्रीन टग ट्राँजिशन प्रोग्राम और ग्रीन हाइड्रोजन हब आदि शामिल हैं।

- सागरमाला कार्यक्रम: इसका उद्देश्य पूरे भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय विकास और कनेक्टिविटी संवर्द्धन का समर्थन करता है।

- तटीय घाट, सड़क और रेल संपर्क, मछली बंदरगाह, कौशल विकास, क्रूज टर्मिनल एवं रो-पैक्स नौका सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत के समुद्री क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ और अवसर

- बुनियादी ढाँचा और आधुनिकीकरण: भारत का लक्ष्य 2047 तक शीर्ष पाँच समुद्री देशों में से एक बनना है, जिसके लिए बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

- 1,600 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने की आवश्यकता है।

- इसके लिए बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, कार्गो हैंडलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना और हरित बंदरगाहों एवं शिपिंग को विकसित करना आवश्यक है।

- नियामक और नीतिगत ढाँचा: आगामी तटीय शिपिंग विधेयक एवं मर्चेंट शिपिंग विधेयक से तटीय शिपिंग को बढ़ावा मिलने और व्यावसायिक संचालन को आसान बनाने की संभावना है।

- हालाँकि, इन कानूनों को उनके इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नियामक स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है।

- सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियाँ: स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का चालू होना और समुद्री डकैती विरोधी उपायों का विकास समुद्री स्थिरता पर भारत के ध्यान को उजागर करता है।

- हालाँकि, इन क्षमताओं को बनाए रखना और उन्नत करना एक सतत चुनौती होगी।

- आर्थिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा: वैश्विक नेता बनने के लिए, भारत को अपने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार करना होगा, कंटेनर के ठहरने के समय को कम करना होगा और टर्नअराउंड समय को बढ़ाना होगा।

- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण होंगे।

- पर्यावरणीय स्थिरता: समुद्री क्षेत्र को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करना चाहिए।

- ग्रीन पोर्ट एवं ग्रीन शिपिंग जैसी पहल आवश्यक हैं, लेकिन इसके लिए महत्त्वपूर्ण निवेश और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है।

- भारतीय तटरक्षक बल समुद्री पर्यावरण संरक्षण और तेल रिसाव प्रतिक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मानव संसाधन और कौशल विकास: इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष

- भारत का समुद्री क्षेत्र रणनीतिक पहलों और सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है।

- सागरमाला कार्यक्रम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और ग्रीन टग ट्राँजिशन प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं।

- सागरमंथन से मिली जानकारी के साथ ये प्रयास भारत के समुद्री क्षेत्र को एक सतत और अभिनव भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी भूमिका स्थापित होती है।

Previous article

वैश्विक पोलियो पुनरुत्थान और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

Next article

AI स्कूल में सीखने के परिणामों को बेहतर बना सकता है