पोसोन पोया महोत्सव

पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति

संदर्भ

- श्रीलंका पोसन पोया पर्व मना रहा है, जो बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन की 2,000 से अधिक वर्षों पुरानी विरासत को चिह्नित करता है।

पर्व के बारे में

- यह पर्व जून माह की पूर्णिमा पर मनाया जाता है और सम्राट अशोक के पुत्र अर्हत महिंदा द्वारा मिहिन्तले में राजा देवनामपियातिस्स को दिए गए प्रथम उपदेश की स्मृति को समर्पित है।

- हजारों श्रद्धालु मिहिन्तले पर्वत और अनुराधापुर जैसे पवित्र स्थलों पर एकत्रित होते हैं, जो इस उत्सव के प्रमुख केंद्र हैं।

- इस पर्व के दौरान जिन मूल्यों को विशेष रूप से महत्त्व दिया जाता है, उनमें से एक अहिंसा प्रमुख है।

- आज जब हिंसा विश्वभर में मानवता को प्रभावित कर रही है, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ‘अहिंसा’ एक चिरस्थायी मूल्य है, जो न केवल स्वयं के बल्कि दूसरों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।

क्या आप जानते हैं?

- बौद्ध धर्म, एक प्रमुख विश्व धर्म, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न हुआ था।

- इसे सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित किया गया, जो बुद्ध के रूप में विख्यात हैं।

Source: AIR

हीट डोम

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल, GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि भारत की लगभग 76% जनसंख्या अत्यधिक गर्मी के उच्च से बहुत उच्च जोखिम में है, जिसका कारण हीट डोम प्रभाव हो सकता है।

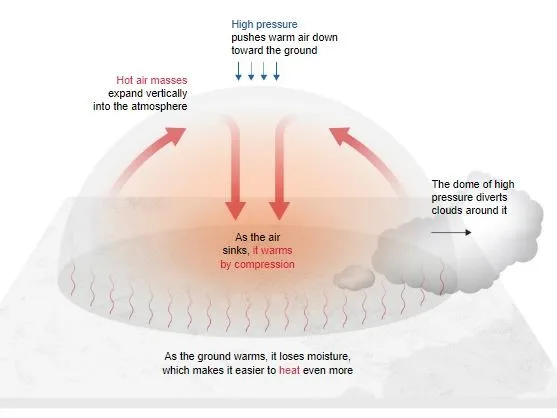

हीट डोम क्या है?

- हीट डोम एक मौसम संबंधी घटना है, जिसमें उच्च दबाव प्रणाली उष्ण वायु को नीचे फंसा लेती है, जिससे यह किसी क्षेत्र के ऊपर ढक्कन या गुंबद जैसा कार्य करती है।

- फंसी हुई वायु निरंतर उष्ण होती जाती है, और यह प्रणाली कई दिनों या हफ्तों तक बनी रह सकती है, जिससे लंबे समय तक हीटवेव उत्पन्न होती है।

हीट डोम बनने के कारण

- जलवायु परिवर्तन: बढ़ते वैश्विक तापमान इन उच्च दबाव प्रणालियों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाते हैं।

- जेट स्ट्रीम की विसंगतियाँ: एक कमजोर या असामान्य रूप से मुड़ने वाली जेट स्ट्रीम हीट डोम को लंबे समय तक स्थिर रख सकती है।

- शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव: कंक्रीट संरचनाओं और वनस्पति की कमी के कारण शहरों में गर्मी अधिक बढ़ जाती है।

सरकारी उपाय

- राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (NAPCC), जिसमें राष्ट्रीय स्थायी आवास मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन जैसी पहलें शामिल हैं।

- गर्मी कार्य योजनाएँ (HAPs), जिन्हें अहमदाबाद जैसे शहरों और ओडिशा जैसे राज्यों ने अपनाया है।

- IMD हीटवेव अलर्ट और पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिससे समय पर जानकारी प्रदान की जाती है।

Source: IE

विश्व प्रत्यायन दिवस 2025

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वायत्त निकाय

समाचार में

- विश्व प्रत्यायन दिवस (WAD) 2025 को भारत की गुणवत्ता परिषद् (QCI) द्वारा 9 जून को मनाया गया, जिसका विषय था “प्रत्यायन: छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सशक्त बनाना”।

- प्रत्यायन एक औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी संस्थान की गुणवत्ता मानकों के पालन को सत्यापित करती है, जैसे परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- इस दिन, QCI ने महत्त्वपूर्ण पहल प्रारंभ की:

- परिष्कृत NABL पोर्टल: यह सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए प्रत्यायन की डिजिटल पहुँच में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- गुणवत्ता समर्पण पहल: यह गुणवत्ता मानकों के प्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है।

भारत की गुणवत्ता परिषद् (QCI) के बारे में

- परिचय: QCI एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 1997 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत की गई।

- अध्यक्ष की नियुक्ति: अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा उद्योग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

- मंडल और उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना (NAS) को विकसित एवं प्रबंधित करना है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुरूपता मूल्यांकन निकायों पर केंद्रित है और गुणवत्ता को बढ़ावा देना इसका प्राथमिक कार्य है।

QCI के दो प्रमुख प्रत्यायन बोर्ड:

- प्रमाणीकरण निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB)

- परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL)

Source: PIB

हींग या असाफोएटिडा (फेरूला असा-फोएटिडा)

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में, सीएसआईआर-हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान (IHBT) ने बड़े पैमाने पर हींग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऊतक संवर्धन इकाई विकसित की।

हींग (असाफोएटिडा)

- हींग के पौधे ठंडे और शुष्क पर्यावरण में पनपते हैं, जो ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया जैसे मूल क्षेत्रों के लिए अनुकूल हैं।

- पौधे को रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली मृदा पसंद होती है, जिसमें नमी कम हो।

- यह 200 मिमी वार्षिक वर्षा को आदर्श मानता है, हालाँकि यह भारतीय हिमालय जैसे खेती वाले क्षेत्रों में 300 मिमी तक सहन कर सकता है।

- यह 10-20° C के तापमान में अच्छी तरह बढ़ता है, 40° C तक के उच्च तापमान को सहन कर सकता है, और -4° C तक की सर्दी झेल सकता है।

- अत्यधिक शुष्क और ठंडे मौसम में हींग के पौधे जीवित रहने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं।

हींग का प्राप्ति स्रोत

- हींग का उत्पादन पौधे की मूल जड़ और प्रकंद से निकाले गए ओलियो-गम रेजिन से होता है, जो सूखे गोंद का 40-64% बनता है।

- यह एक बहुवर्षीय पौधा है, जिसे परिपक्व और फूलने में लगभग पाँच वर्ष लगते हैं।

लाभ

- हींग भारतीय खाना पकाने में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मसाला है, जिसे सामान्यतः खाना पकाने की शुरुआत में गर्म तेल में डाला जाता है।

- इसका उपयोग भारतीय परंपरा में गहराई से जुड़ा है, प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, जहाँ पाचन में सुधार, पेट दर्द को कम करने और स्वाद बढ़ाने में इसके लाभों को रेखांकित किया गया है।

- पिप्पलाद संहिता और पाणिनि द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है।

भारत में हींग की खेती

- हींग, भारत में सबसे अधिक खपत होने के बावजूद, ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आयात किया जाता था।

- सरकार ने इस आयात निर्भरता को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती का मिशन प्रारंभ किया।

- प्रथम भारतीय हींग पौधा 2020 में लाहौल घाटी में लगाया गया।

- मई 2025 में, पालमपुर में प्रथम सफल फूलन और बीज उत्पादन ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया, जिससे हींग की अनुकूलन क्षमता सिद्ध हुई और भारत में स्थायी खेती का मार्ग प्रशस्त हुआ।

Source :TH

निकल का निष्कर्षण और उत्पादन

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल मैटेरियल्स, डसेलडॉर्फ, जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पारंपरिक निकल निष्कर्षण विधियों के लिए एक आशाजनक, स्थायी विकल्प प्रस्तुत किया गया है।

निकल

- निकल एक रासायनिक तत्व है, जिसका प्रतीक Ni और परमाणु संख्या 28 है।

- यह चमकीला सफेद, कठोर, लचीला, तन्य, कुछ हद तक फेरोमैग्नेटिक होता है और गर्मी व विद्युत का उचित संवाहक है।

- यह एक संक्रमण धातु है, जो लौह (ferrous) और गैर-लौह (non-ferrous) धातु गुणों का मिश्रण प्रदर्शित करता है।

- यह साइडरोफाइल (अर्थात् लौह से जुड़ा) और काल्कोफाइल (अर्थात् सल्फर से जुड़ा) दोनों होता है। निकल की खोज स्वीडिश रसायनज्ञ एक्सल फ्रेडरिक क्रॉनस्टेड ने 1751 में निकोलाइट (NiAs) खनिज में की थी।

महत्त्व

- निकल एक कठोर, संक्षारण-प्रतिरोधी धातु है, जिसका उपयोग रक्षक परत, उत्प्रेरक, रंगीन काँच, सिक्के और बैटरियों में किया जाता है।

- इसे इस्पात और तांबे जैसी धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे मजबूती और संक्षारण प्रतिरोध बढ़ता है।

- यह स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में एक महत्त्वपूर्ण धातु है और इसकी मांग 2040 तक छह मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक होने की संभावना है।

- भारत में ओडिशा के सुकींदा क्षेत्र सहित महत्त्वपूर्ण लेटेराइट निकल भंडार विद्यमान हैं, हालाँकि पारंपरिक निष्कर्षण विधियाँ इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं।

हालिया अध्ययन के निष्कर्ष

- इस अध्ययन ने लेटेराइट अयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया, जो मृदा -समृद्ध चट्टानों की एक प्रकार हैं और इनमें निकल जैसी धातुएँ होती हैं।

- ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, जहां वर्षा और गर्मी के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं और धातु-समृद्ध परतें पीछे रह जाती हैं।

- ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन प्रसंस्करण के लिए कठिन होते हैं।

- ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, जहां वर्षा और गर्मी के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं और धातु-समृद्ध परतें पीछे रह जाती हैं।

- इस अध्ययन में हाइड्रोजन प्लाज्मा के उपयोग से एकल-चरण निकल निष्कर्षण विधि पेश की गई, जिससे यह प्रक्रिया 18% अधिक ऊर्जा-कुशल बनी और CO₂ उत्सर्जन में 84% की कमी आई।

- पारंपरिक निकल निष्कर्षण में कई चरण होते हैं और यह निकल ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके महत्त्वपूर्ण CO₂ उत्सर्जित करता है।

- वर्तमान निष्कर्षण प्रक्रियाएँ अत्यधिक कार्बन-गहन हैं, जो प्रति टन निकल 20 टन से अधिक CO₂ उत्पन्न करती हैं।

- यह विशेष रूप से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो तेजी से औद्योगिक विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना चाहता है और घरेलू भंडार का उपयोग करके उच्च-श्रेणी के आयातित अयस्कों पर निर्भरता कम करना चाहता है।

- पारंपरिक निकल निष्कर्षण में कई चरण होते हैं और यह निकल ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके महत्त्वपूर्ण CO₂ उत्सर्जित करता है।

Source :TH

टार्डिग्रेड्स

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- ISRO वॉयजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग के तहत, एक्सिओम-4 मिशन के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर टार्डिग्रेड्स भेज रहा है, ताकि अंतरिक्ष में उनके जीवित रहने की क्षमता का अध्ययन किया जा सके।

परिचय

- टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वॉटर बियर्स या मॉस पिगलेट्स भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

- ये माइनस 272.95 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं।

- ये अंतरिक्ष की पराबैंगनी किरणों और 40,000 किलोपास्कल तक के दबाव को भी झेल सकते हैं।

- 1773 में जर्मन प्राणीशास्त्री जोहान अगस्त एफ्राहिम गोज़े द्वारा इनकी खोज की गई थी।

विशेषताएँ

- ये प्राणी सामान्यतः 0.3 मिमी से 0.5 मिमी लंबे होते हैं।

- इनके आठ पैर होते हैं, जिनमें नख होते हैं, और उनका शरीर एक बाहरी परत (क्यूटिकल) द्वारा संरक्षित रहता है।

- टार्डिग्रेड्स अत्यधिक तापमान, उच्च विकिरण, निर्जलीकरण, अंतरिक्ष का निर्वात और अत्यधिक दबाव को सहन कर सकते हैं।

टार्डिग्रेड्स इतने अधिक सहिष्णु क्यों होते हैं?

- क्रिप्टोबायोसिस: यह एक जीवन रक्षा रणनीति है, जिसमें उनका चयापचय लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है।

- एन्हाइड्रोबायोसिस: इस प्रक्रिया में वे अपनी 95% से अधिक शरीर की जल सामग्री को खो देते हैं, जिससे वे नमी के बिना जीवित रह सकते हैं।

- संरक्षक प्रोटीन:टार्डिग्रेड्स “साइटोप्लाज्मिक एबंडेंट हीट सॉल्यूबल (CAHS)” प्रोटीन उत्पन्न करते हैं।

- ये प्रोटीन एक कांच जैसी संरचना बनाते हैं, जो तनाव के दौरान कोशिकीय घटकों को स्थिर करने में सहायता करती है।

Source: IE

जलवायु-अनुकूल कृषि तालाब

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- राजस्थान के अंबर ब्लॉक में, कुकस गाँव में जलवायु-प्रतिरोधी कृषि तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ लीटर मानसूनी जल संचयन करना है, जिससे किसानों के लिए सतत् सिंचाई सुनिश्चित की जा सके।

जलवायु-लचीले कृषि तालाब क्या हैं?

- जलवायु-प्रतिरोधी कृषि तालाब ऐसे जल निकाय होते हैं, जिन्हें वर्षा जल को एकत्रित और संगृहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इनका उद्देश्य जल सुरक्षा को बढ़ाना और जलवायु-प्रतिरोधी कृषि को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जल संसाधन सीमित हैं या वर्षा अनियमित होती है।

- ये करीब 10 फीट गहरे, प्लास्टिक-संरेखित जल प्रतिधारण संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें प्रत्येक किसान की भूमि के 5% हिस्से पर बनाया जाता है और सुरक्षात्मक बाड़ से घेरा जाता है।

इस पहल का महत्त्व

- यह पहल कई राष्ट्रीय मिशनों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है:

- जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना (भूजल स्थिरता के लिए)।

- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत।

- किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अंतर्गत उत्पादकता सुधारना और जोखिम कम करना।

- भारत की SDG-6 (स्वच्छ जल) और SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) प्रतिबद्धताओं के तहत जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना।

Source: TH

प्रोजेक्ट चीता

पाठ्यक्रम :GS3/पर्यावरण

समाचार में

- वन्यजीव अधिकारियों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट चीता का बचाव करते हुए एक शोधपत्र प्रकाशित किया, जिसमें कुछ आलोचनाओं को वैचारिक रूप से पक्षपाती बताया गया।

प्रोजेक्ट चीता

- प्रोजेक्ट चीता एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है, जिसे 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से भारत में बसाना है।

- यह विश्व का प्रथम अंतरमहाद्वीपीय बड़े मांसाहारी वन्यजीव स्थानांतरण कार्यक्रम है।

- यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है और चीता एक्शन प्लान के अनुरूप इस प्रजाति को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने का कार्य करता है।

- उपयुक्त वासस्थलों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे भारत के घास के मैदानों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए चीतों की दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- सितंबर 2022 में, नामीबिया से आठ चीतेकूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से बारह चीते स्थानांतरित किए गए।

- अधिकांश चीते अपने नए पर्यावरण में अच्छी तरह से ढल चुके हैं, जहाँ वे शिकार, क्षेत्रीय दावा और प्रजनन जैसी प्राकृतिक व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं।

- 75 वर्षों के बाद, एक मादा चीता ने भारतीय भूमि पर शावकों को जन्म दिया, जिसमें एक जीवित शावक छह महीने का बताया गया और सितंबर 2023 तक उसका विकास सामान्य रूप से हो रहा था।

- 3 जनवरी 2024 को नामीबियाई चीता “आशा” ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन शावकों को जन्म दिया।

स्थानीय समुदायों की भागीदारी

- परियोजना ने स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल किया, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिले।

- 350 से अधिक ‘चीता मित्र’ (Cheetah Friends) को आसपास के गाँवों से शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य जनता को चीता के व्यवहार और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के बारे में शिक्षित करना है, ताकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके।

Source :IE