पाठ्यक्रम: GS2/शिक्षा

संदर्भ

- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

परिचय

- अधिगम की प्रकृति और बदलता परिदृश्य: मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीखने वाला प्राणी है, और आज की डिजिटल दुनिया ने जानकारी तक पहुँच को बदल दिया है।

- चूँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बॉट्स भी अवधारणाओं को सिखाने में सक्षम हैं, यदि पारंपरिक स्कूल केवल विषयवस्तु प्रदान करने तक सीमित रह जाते हैं, तो वे अप्रासंगिक हो सकते हैं।

अनुभवात्मक अधिगम क्या है?

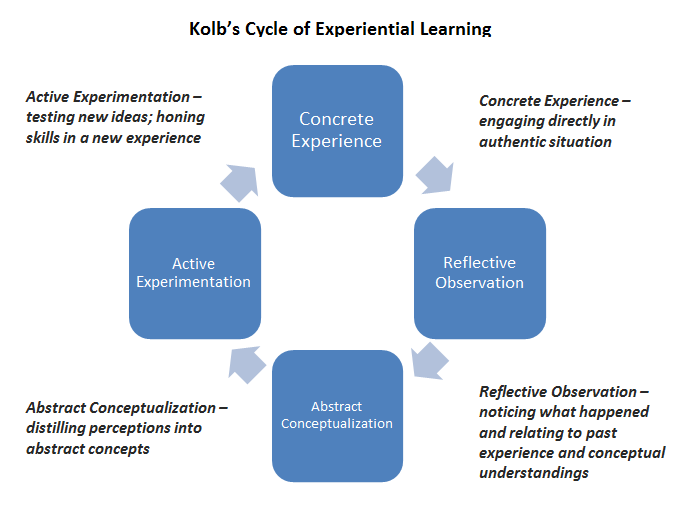

- अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी विधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मचिंतन और अनुप्रयोग के माध्यम से होती है।

- डेविड ए. कोलब (David A. Kolb) को इस सिद्धांत को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

- केवल पढ़ने या व्याख्यान सुनने के बजाय, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उन्हें “करके सीखने” का अवसर देती हैं।

- इसमें मुख्य ध्यान सीखने की प्रक्रिया पर होता है, न कि केवल उसके परिणाम पर।

अनुभवात्मक अधिगम के लाभ

- सार्थक चिंतन और समस्या समाधान में सुधार।

- संबंधित विषयों में रुचि और प्रेरणा को बढ़ावा।

- सहयोग और संचार कौशल को प्रोत्साहित करना।

- व्यवहारिक और हस्तांतरणीय कौशल का विकास।

चुनौतियाँ

- अधिक समय, योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

- बड़े कक्षाओं में इसे समान रूप से लागू करना कठिन होता है।

- सभी छात्र प्रारंभ में स्व-निर्देशित अधिगम (Self-Directed Learning) के लिए तैयार नहीं हो सकते।

भारत में शिक्षा सुधार की आवश्यकता

- स्कूलों को आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षकों की कमी और असमान पहुँच की समस्या से जूझना पड़ता है, विशेष रूप से ग्रामीण और संसाधन-विहीन क्षेत्रों में।

- वर्तमान प्रणाली अत्यधिक परीक्षा-केंद्रित है और स्मरणशक्ति को बढ़ावा देती है, जिससे आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मकता सीमित होती है।

- मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता (Neuroplasticity) यह सिद्ध करती है कि अलग-अलग अनुभवों के माध्यम से मस्तिष्क समय के साथ सीखने और विकसित करने में सक्षम होता है।

विश्व में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल

- फिनलैंड: छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने और शैक्षणिक दबाव कम करने के लिए प्रसिद्ध। प्रारंभिक वर्षों में खेल-आधारित शिक्षण और आलोचनात्मक सोच पर बल देता है।

- सिंगापुर: उच्च मानक और कठोर परिणाम।

- गणित, पढ़ाई, और विज्ञान में Programme for International Student Assessment (PISA) रैंकिंग में विश्व-स्तरीय प्रदर्शन।

- सावधानीपूर्वक संरचित पाठ्यक्रम।

- शिक्षकों के विकास में बड़ा निवेश।

- जापान: अनुशासन और स्थिरता।

- शिक्षा और सम्मान को लेकर मजबूत सांस्कृतिक मूल्य।

- समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम।

- चरित्र निर्माण और जिम्मेदारी पर जोर (जैसे छात्र स्वयं अपनी कक्षा साफ करते हैं)।

- मजबूत कार्य नैतिकता और नैतिक विकास।

निष्कर्ष

- भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ गहरी हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है।

- इन्हें संबोधित करने के लिए सरकारी नीतियाँ, सामुदायिक भागीदारी, शिक्षकों को सशक्त करना और तकनीकी नवाचार आवश्यक हैं।

- समावेशी, अनुकूलनशील और शिक्षार्थी-केंद्रित सुधारों में निवेश करके, भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकता है जो अपने नागरिकों को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके।

Source: TH

Previous article

लोकसभा में उपसभापति का महत्त्व

Next article

विगत वर्ष गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई